Alberto Sordi, Ettore Scola e la romanità

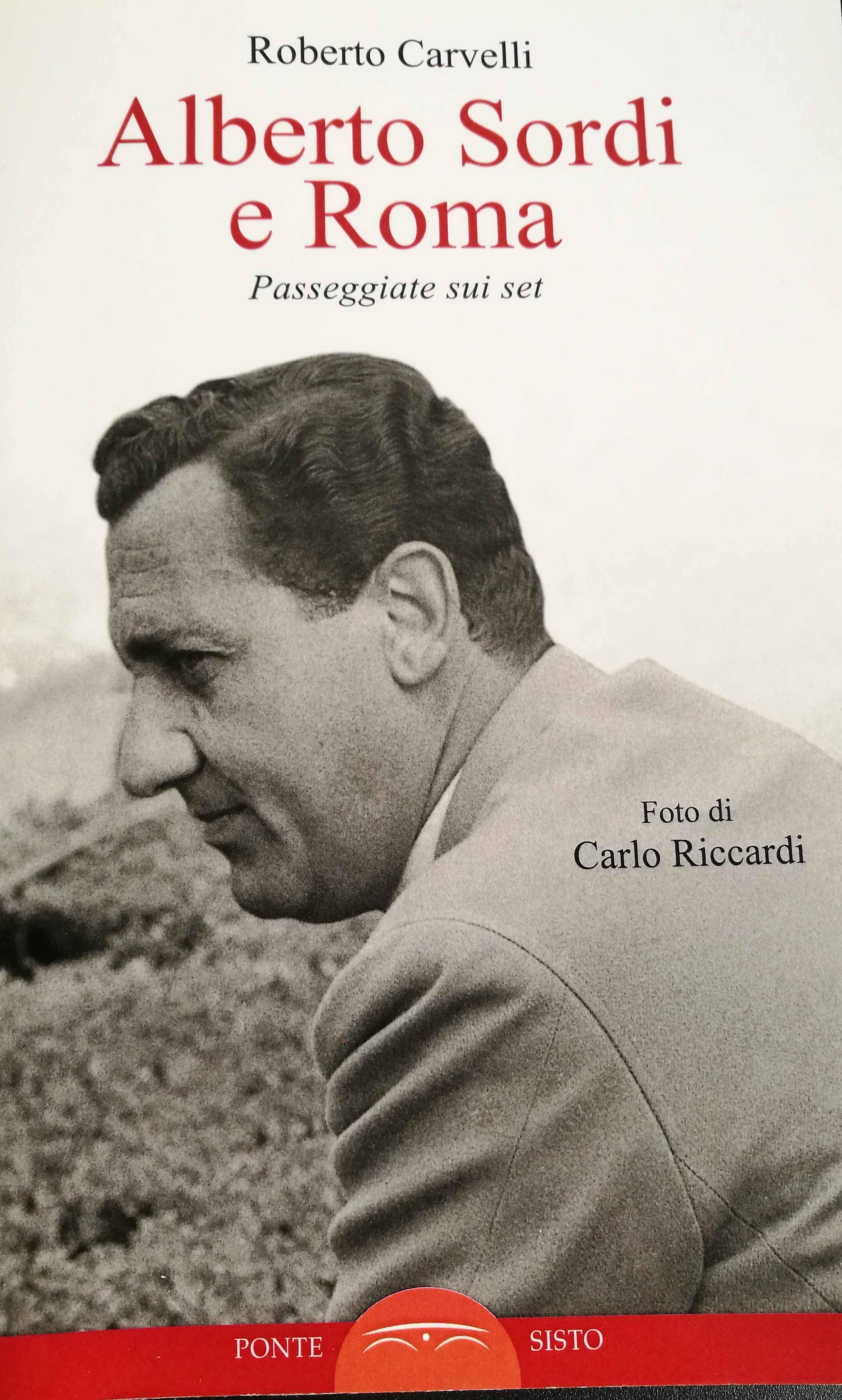

Nel pubblicare qui i due pezzi di introduzione al mio libro “Alberto Sordi e Roma. Passeggiate sui set” (Ponte Sisto, 2013) uscito qualche tempo fa, mi piace ricordare Ettore Scola con un’intervista che mi concesse sul profilo dell’attore a lui così caro.

Il secondo è, invece, una presentazione mia di Sordi dal punto di vista della sua romanità prima della carrellata di location sordiane offerte dal volume impreziosito dalle foto del grande Carlo Riccardi.

Alberto Sordi e lo spirito di Roma: una raffinata grossolanità (Conversazione con Ettore Scola)

Alberto Sordi ed Ettore Scola, due persone molto diverse. Per

temperamento politico e, immagino, anche per carattere. Come

è stato lavorare insieme partendo da questa distanza?

Per collaborare non bisogna avere necessariamente la stessa

preparazione, gli stessi gusti. Sordi era di certo un grande attore ma

anche una persona contraddittoria. Spesso era in contrasto persino con

le sue stesse idee. Cercava sempre distupire, anche se stesso. È passato

per essere un fervente cattolico, un democristiano e lo era, forse, ma

era anche altre cose, opposte. La sua natura era proprio quella di

cimentarsi in cose diverse. Ad esempio nei film comici primari e in

quelli dove prevaleva l’aspetto tragico, in cui la sua dimensione di

attore veniva fuori con più autorevolezza senza dimenticare le origini

comiche, satiriche. In ogni film c’era questa progressione, questa

ricerca. Tanto è vero che spesso diceva: “questo l’ho già fatto, facciamo

altre cose”. Con Sordi ho lavorato molto già quando era ragazzo. Per

la radio, scrivendo le scenette del Conte Claro e di Mario Pio e quando

ho scritto la sceneggiatura di Un americano a Roma si può dire che la

nostra collaborazione era già a metà percorso.

Dopo Un borghese piccolo piccolo Sordi-attore si è trovato forse

in una sorta di mise en abyme del suo personaggio seriale. Come

se da quel momento in poi non potesse essere più la stessa

maschera, per non dire lo stesso attore.

Avendo cominciato con lui da ragazzo, certe sue caratteristiche le

ho potute seguire nella loro evoluzione. Le ho viste progredire e non

ho notato voltafaccia, giri di boa. C’è stata, certo, una maturazione

continua, un’evoluzione – qualche volta anche una involuzione –

ma sempre nel segno del cambiamento, del rinnovamento. Forse

quando ha fatto Un borghese piccolo piccolo era più evidente

l’intenzione drammatica, la tragicità della situazione che spiccava

sulla sua interpretazione satirica ma c’era sempre Sordi e tutto quello

che lui era e che aveva fatto prima: magari non un film tragico per

intero, piuttosto delle scene in cui questa sua forza drammatica era

venuta fuori. Ma neppure in quel caso c’è stata una frattura o un

cambio di direzione.

Alberto Sordi e Roma. Mi chiedo se la relazione sia stata

impostata più sulla sovrapposizione o sullo scambio… Lei crede

che Sordi abbia avuto dalla città di più o di meno di quello che

le ha dato?

Tra Sordi e Roma c’è stata una vera e propria identificazione. È

difficile dire se sarebbe stato lo stesso se Sordi si fosse espresso

altrove, in un’altra lingua, in un altro dialetto. Non è che un Sordi

milanese o siciliano sarebbe potuto essere lo stesso di un Sordi

romano. E, d’altronde, quando lo ha fatto, lo ha fatto con intenti

parodistici. Credo che Roma sia stata importante nell’evoluzione di

Alberto, non solo per un fatto linguistico ma perché certe attitudini,

punti di vista, lati filosofici appartengono a Roma e Sordi li ha colti

e interpretati come nessuno aveva fatto prima. Il suo spirito è

sicuramente uno spirito romano. Ha questa antichità, questa pregante

volgarità, questa raffinata grossolanità che fa parte della città e dei

grandi interpreti che l’hanno esercitata, da Petrolini in qua. Lo ha

dimostrato la città dopo la sua morte quando, durante i funerali, è

passato un aereo con uno striscione su cui i fans avevano scritto

“Albe’ faje Tarzan” che significava, in relazione al film Un

americano a Roma, “ovunque tu sia andato, faje vede’ chi sei”. E

questo è un segno del rapporto stretto tra Roma e Sordi.

Un eroe per errore: il profilo della bugia e la romanità

Ci sono tanti modi di essere eroi. Ad Alberto Sordi è toccato in

sorte quello involontario. Si è fatto maschera di un cinismo arrangiato

e pasticcione finendo però per diventare, al contrario, l’immagine

felice e vincente di chi riesce.

Un equivoco che ha reso il suo programmatico

anti-eroe un eroe fuori programma. Ma è storia antica

per gli italiani, e segnatamente per i romani, destinati a celebrare

l’autorità e a ossequiarla, indipendentemente dal segno che porta.

La quintessenza della popolarità di Sordi non è stata il cupio dissolvi

del perdente che sa di esserlo e lo mistifica rallentando il corso

della caduta piuttosto la pochezza di un gladiatore che, nonostante

la minorità, trionfa con mezzi d’accatto e colpi bassi.

Eppure la

congiunzione tra romanità e Alberto Sordi ha due facce come una

moneta non meno falsa a seconda che la si guardi dalla testa o dalla

croce. Per semplificare, diciamo che Sordi è per Roma un divus

vincente, per il resto del mondo l’incarnazione del pressappochismo

capitolino. Due visioni entrambe equidistanti dal vero.

Fellini, che lo sceglie nel 1952 per interpretare il suo primo film da

regista unico (dopo la coregia di Luci del varietà, il 1⁄2 di che ritornerà

celebrato all’ottava pellicola), Lo sceicco bianco, e nel 1953 per

farne uno de I vitelloni, aveva colto (approfittando del suo passato

d’avanspettacolo e teatro di rivista e di più di una ventina di pellicole)

le potenzialità di tale antieroicità e forse ha contribuito a plasmarla

e a lasciargliela in dote con tutti gli interessi dell’insperato vantaggio

correlato.

Non mancano di notarlo G. Fofi, M. Morandini, G. Volpi

ne La Storia del cinema: “Solo che quelli che Fellini addita come

difetti – la maschera emblematica della piccola borghesia centro-

meridionale coi suoi vizi capitali: cinismo, qualunquismo, mammismo,

servilismo, strafottenza, bidonismo, bigottismo, ipocrisia –

vengono recepiti come costanti comiche ambigue che, non controllate

da testi e registi di solida moralità, si ribaltano spesso in vaga, compiaciuta

esaltazione”. Per semplificare, potremmo dire che chi si

trova per le mani Sordi ha un’arma di potenziale offesa e deve maneggiarla

con cura. E il monito potremmo estenderlo al Sordi regista

alle prese con il Sordi attore. D’altronde, siamo lontani dall’understatement

e dalle tinte popolari trasfigurate nel colore o nel guizzo

di un Aldo Fabrizi o di un Renato Rascel (la romanità maschile

cinematografica contemporanea).

Eppure, come anche all’alter ego felliniano Mastroianni (una specie

di Doinel-Léaud truffauttiano), non è che a Sordi manchi la gamma:

la malinconia “vitellona”, la bonaria e illusa naïveté (ad esempio

quella del romano-americano Nando Mericoni). Ma, come spesso

accade alle maschere, una qualità finisce per prevalere su quella appena

minore e tutto il contorno sfuma in alone.

È, probabilmente, nel rischio di questa mancata terza dimensione

che un regista, più maturo e destinato sì all’espressionismo come

allo scavo del personaggio e alla fantasmagoria, finisce per preferire

a Sordi il meno riducibile Mastroianni. O il più plasmabile attore

ciociaro al posto di un Albertone già condannato a un carattere definito

e forse inflazionato – nel solo 1954 escono ben tredici film di

cui è interprete.

Eppure è noto il debito di Sordi al regista romagnolo,

riassunto nella dichiarazione “Se Fellini mi dicesse: ‘Albe’, ho una

parte per te nel mio prossimo film…’ Eh, allora come faccio a dire

di no? Con Federico ho fatto Lo sceicco bianco, I vitelloni, e se so’

quello che so’, oggi, lo devo anche a lui, no?”. Tra i due ci fu,

almeno inizialmente, un’intensa frequentazione e una profonda amicizia

cui seguirono scherzi telefonici e confidenza (come racconta

Sordi ospite di un Tg l’Una) durati nel tempo.

Ricordando, in una vecchia intervista RAI, i paralleli inizi di carriera, Sordi dirà di

uscite serali col regista riminese in cui ognuno esprimeva con pro-

pizia lungimiranza il sogno di diventare quel che poi sarebbe stato,

al massimo delle aspirazioni. Alberto descrive un Fellini capellutissimo

e magrissimo, quasi deperito durante la guerra, finché, sposando

la Masina, non finirà per scoprire e godere le gioie della cucina

emiliana di lei e molta autonomia, dimenticando quella latteria di

via Frattina che generosamente nascondeva, per la loro indigenza,

bistecca e uova sotto la pasta.

A Maria Antonietta Schiavina spiegherà: “Con Fellini non lavorai

più, anche se lui e io – ma anche sua moglie Giulietta Masina –, rimanemmo

sempre grandi amici. Federico, al contrario di me, voleva

realizzare film di un certo tipo (…) andò avanti con le sue idee fantasiose,

molto belle ma lontane dal mio modo di vedere il cinema”.

In un’intervista più recente, del 1994, alla televisione privata romana

T9, Sordi ribadisce schiettamente due difetti del regista – anche se

non manca di sottolineare come “quei difetti erano pregi”: “Fellini

era un bugiardo se si può chiamare difetto” e “era di un’indolenza

tale che lo portava a ricostruire tutto in teatro” per non stancarsi a

cercare in giro.

Eppure le idee chiare Fellini le aveva e le aveva

avute per lui. Riporterà, infatti, Tullio Kezich, biografo del regista,

che nel film (Lo sceicco bianco) “Sordi c’è sempre stato. Sordi è la

base del film”. Nell’intervista a Grazzini, Fellini a proposito di

quella pellicola rivela in tono generale: “Gli attori comici li considero

dei benefattori dell’umanità.

Regalare spensieratezza, divertimento,

buon umore, far ridere, che mestiere meraviglioso”. Ma le cose non

andarono come ci si aspettava. Valentina Pattavina in La Grande

anima d’Italia. Alberto Sordi, dal teatrino delle marionette ai fasti

del cinema, citando un’intervista televisiva a Fellini: “Quando io rivolli

nuovamente Sordi per I vitelloni fecero di tutto per sconsigliarmi,

perché c’era stato l’insuccesso di Mamma mia, che impressione!,

l’insuccesso dello Sceicco bianco… Sostenevano che Sordi

non solo non attirava, ma respingeva il pubblico”.

E l’insistenza, cui pure segue una lunga indefinita separazione, fu

un vantaggio per entrambi. Una buona stella che è tornata a brillare

due volte e per vicendevole accensione.

In Roma, Fellini avrebbe avuto modo di disobbligarsi o ricongiungersi

con Sordi ma la sequenza girata con l’attore e ambientata in

una Festa de’ Noantri (la stessa in cui compare ad esempio Gore Vidal)

viene poi eliminata in fase di montaggio (nel taglio sparisce

l’analoga presenza di Mastroianni).

D’altro canto, il cameo del Maestro ne Il tassinaro di Sordi mette in

scena un autista ossequioso fino alla leziosità, alla devozione per i

potenti tipica del popolo romano – nel caso in specie verso il regista

che recita se stesso. E chiude con il vero Sordi (in sdoppiamento) e

un abbraccio tra i due.

Al di là delle cerimonie successive, nelle due pellicole che li vedono

insieme sono racchiusi alcuni dei momenti più alti del Sordi interprete

– cui vanno aggiunti forse solo Una vita difficile e Un borghese

piccolo piccolo per chiamare a raccolta il meglio di Albertone. Tutto

principia da qui. Per Sordi, certo, e in parte anche per Fellini.

Come ha scritto Gianni Celati, in Fellini e il maschio italiano, tratto

dalla inedita “Binder lecture” del 2006 all’Università di San Diego

(in www.zibaldoni.it), Sordi (“uno dei più grandi attori comici italiani”)

rappresenta “la figura dell’uomo che vola sulle ali della fantasia”

anche se “soprappeso” e con quella “aria in qualche modo

equivoca”. Fellini, scrive Celati, “si serve delle straordinarie doti di

Alberto Sordi per far sembrare che ogni cosa il suo personaggio

faccia o dica sia falsa.

L’effetto è rinforzato dal fatto che Sordi ha

sempre incarnato il tipo di personaggio che non può fare a meno di

travestire la vita con una maschera di promesse fasulle. I personaggi

di Sordi giocano un ruolo centrale nel nostro cinema comico, ma

non perché rappresentino alcuna doppiezza personale o psicologica,

come nelle vecchie commedie di costume”. Alberto Sordi rappresenta

la banalità del male. “La maschera comica di Sordi – ancora

Celati – dispiega una falsità che è impossibile condannare poiché è

inseparabile dal comportamento quotidiano.

Questa tipologia maschile è parte integrante della tradizione

italiana della menzogna, che trova la sua forma più perfetta nella spettacolare teatralità della

Roma papale; e le sue origini nel modo di concepire la religione e il

potere come ostentazione spettacolare proprio della Chiesa cattolica”.

L’italiano felliniano bloccato in un infantilismo cronico e nell’indistinzione

tra ciò che è vero e ciò che è falso, su cui si impronta la

cultura anglosassone, si adatta perfettamente al Sordi romano, uomo

senza qualità che fa della sua mancanza di eccellenze la specifica

del suo trionfo. La dimostrazione che per essere vincenti da noi – e

specie a Roma – viga il principio del saperci fare più che del saper

fare. Guardando al Sordi attore, gli va riconosciuto, come fa Vincenzo

Cerami negli extra del DVD di Un borghese piccolo piccolo, “il coraggio

di fare personaggi cattivi, odiosi” cosa che nessun attore comico

dopo di lui ha realizzato così compiutamente.

Per paura di disincarnarsi,

per tema di perdere pubblico. Ma vorremmo aggiungere

che il livello raggiunto in quel film si rivela talmente abissale da

aver impedito qualsiasi risalita e, d’altronde, non gli sono seguiti

ulteriori discese o aggravamenti, anche in fase di scrittura. Se –

come qualche critico ha scritto – quel film ha segnato storicamente

davvero l’Italia e il genere comico, ha contribuito a contaminare lo

stesso Sordi attore. Se la filmografia di Sordi si potesse leggere

come un film, infatti, è forse quello l’epilogo, il punto da cui non si

torna indietro. Dopo di allora sarà impossibile riemergere alla macchietta,

ritornare al genere medio. La storia di un italiano non è

finita ma, per parafrasare Marx, si ripresenta come tragedia o farsa.

Dal punto di vista di Roma e dei media, Alberto Sordi anticipa la

somministrazione, e quindi l’imposizione, del romanesco (medio e

lontano dalla linea della tradizione Belli-Trilussa) come idioma nazionale

poi trionfata attraverso il servizio televisivo pubblico. La

centralizzazione produttiva nella Capitale trova in Sordi il suo

cantore e i panni, da allora in poi, si sciacqueranno sul Tevere.

Lo puntualizza Claudio G. Fava: “Buona parte del cinema comico

sonoro italiano si fa, al 99 per cento, a Roma. E dire che lo si fa a

Roma significa dire che lo si pensa, lo si progetta, lo si gira, lo si

realizza a Roma”.

Una considerazione che il critico solleva dall’ovvietà

contingente radicalizzandola nel “tessuto base della koinè cinematografica

italiana” di quel tempo. Un tratto che non è solo linguistico

ma psicologico. In fondo poi c’è un discorso speciale che

concerne l’attore, e Fava infatti appunta: “Nel concerto più genericamente

romano di gran parte del cinema italiano, anche in termini

di divismo (…), la romanità di Sordi ha un timbro ancor più approfondito.

È meno languida, meno terragna, meno sofisticata di quella

di altri. Ma è più cupa, feroce, svariante, beffarda, stridente, gridante,

ammiccante. È più larga nei risvolti parodistici: più minutamente

legata al volgere dei tempi”. E riconosce all’attore la capacità “di

essere l’Italia”.

Mario Verdone ha scritto (“Un Albertone a Roma” in Alberto Sordi.

Ricordi e testimonianze, Edilazio): “Sordi non ha fatto quasi mai

dimenticare, nei suoi film, di essere figlio di Roma. Quando cominciò

ad apparire sullo schermo, il linguaggio romanesco non era entrato

nel gusto degli spettatori di ogni regione, nonostante le personalità

di Fabrizi e della Magnani si fossero già imposte, prima in teatro, e

poi nel cinema”. Eppure l’imposizione linguistica non è limitativa

– circostanziata e documentaria – bensì esemplare.

Lo stesso rapporto tra i ruoli di Sordi e il piccolo schermo, come

sottolinea Aldo Grasso (Radio e televisione. Teorie, analisi, storie,

esercizi, Vita e Pensiero), fanno risaltare un’omologa medietà e in-

vocano la nemesi (anche se al contrario). L’impossibilità telegenica

del dentone de I complessi (anche se per contrasto e con l’happy

end) o quella del “semplice” Otello Celletti ne Il vigile anticipano il

tema dell’esposizione ai media per la via senza qualità dell’ambizione

e della casualità. Ed è un “altrimenti” di Sordi: farcela anche a dispetto

di una tara o di una debolezza. Un suo dato biografico.

Il suo successo si costruisce, infatti, sul non successo dell’avanspettacolo,

su un esordio non roboante davanti alla macchina da presa, sulla

inedita e inattuale costruzione di un mito radiofonico. E, infine, chi

la dura la vince, sul grande successo di sala a cui si aggiunge, solo

in seguito, quello televisivo.

Nei suoi spettacoli Proietti racconta spesso il Sordi degli inizi, il

coraggio con cui affrontava da solo militari in libera uscita separandoli

dalla visione – l’unica attesa – di scosciate ballerine di fila con

numeri come “l’aeroplano” o “la gallina”. Un po’ di Petrolini e Fregoli,

l’epica da Azione Cattolica e dei “compagnucci della parrocchietta”,

di Mario Pio, del conte Claro, molta forza di volontà e un

po’ di masochismo.

Molta romanità, in fin dei conti, eppure Albertone non fa parte, se

non lateralmente, di quella che Masolino D’Amico (La commedia

all’italiana. Il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975, il Saggiatore)

definisce “Arcadia romanesca”. La sua presenza impreziosisce

anche quelle pellicole di colore di un carattere che, pur romano, trasfigura

in un patetico e in un folle unanimi. Sordi ci aggiunge quel

gusto esterofilo che sa di esotismo e di piccineria, una diminutio

del proprio essere, un’aspirazione che a volte si chiama Kansas

City, a volte Parì(s). La fila è lunga: Un americano a Roma, Il conte

Max, Un giorno in pretura, Un eroe dei nostri tempi, Il seduttore,

Crimen, L’arte di arrangiarsi… Un “tendere a” che finisce per in-

chiodarlo ai suoi luoghi. Forse un altro modo, ingenuo anche se

ambizioso, per dire una caratteristica del romano e del personaggio-Sordi:

“forte con i deboli e debole con i forti”, o presunti tali.

Forse solo un tratto tipico della romanità di indulgere all’altrove

salvo riscoprirsi romani e ricentrarsi: si veda la scena della mostarda

e del latte che finiscono ai sorci e ai gatti per riscegliere i maccaroni.

È da rileggersi in questo senso la dichiarazione (in Giacovelli) di

Sordi: “In vacanza ci sono sempre andato poco. Del resto da ragazzi

quando uno di noi diceva: ‘Mo’ parto’, la risposta era sempre la

stessa: ‘E ’ndo vai? Chi vive a Roma nun parte’”.

Per focalizzare l’aspetto dell’ambizione fallita vale forse la pena riprendere

il confronto che fa Pasolini (citato in Fofi) tra una Magnani

esportabile e un Sordi iniziatico e circoscritto: “Alberto Sordi, no.

Parrebbe intraducibile. Lo si direbbe un canto popolare che non si

può trascrivere. Ce lo vediamo, ce lo sentiamo, ce lo godiamo noi:

nel nostro mondo ‘particolare’”.

L’idea dell’attore stesso sulla città è precisa e poetica, diversiva:

“Roma non è una città come le altre, anzi, non è neppure una città.

Sarebbe meglio definirla un’atmosfera, uno stato d’animo, una con-

dizione sentimentale. Ecco perché riesce un po’ difficile capirla se

ci si viene per lavorare o per divertirsi; no, per intendere Roma non

bisogna darle importanza, lasciar cadere risentimenti, soggezioni e

ammirazione; bisogna respirarla: e aspettare”. Così scrive in alcune

note autografe citate da Valentina Pattavina in La Grande anima

d’Italia. Alberto Sordi, dal teatrino delle marionette ai fasti del cinema.

A Maria Antonetta Schiavina dirà: “Roma l’ho vista cambiare

anno dopo anno, e con la città è cambiato anche il modo di vivere la

romanità. Quello di un tempo è senza dubbio stato il più autentico,

Un eroe per errore: il profilo della bugia e la romanità

perché si viveva una vita ‘residenziale’, con le manifestazioni che

sono insite nel romano: l’indolenza, il ragionamento, la diffidenza”.

Di questa mutazione romana Sordi è stato un testimone inflessibile

almeno quanto di quello dei costumi in senso lato. Lo ha fatto rischiando

talvolta l’anacronismo o il revanscismo. Persino la scelta

frequente del “costume” in fine carriera sembra suggerire una nostalgia

di tempi migliori anche se il migliore aveva i suoi compromessi

con la storia (vedi Il Marchese del Grillo). Tornando al concetto

della “perduta” residenzialità, alla Schiavina l’aveva già

anticipato nel parlare del tempo dei suoi esordi con Gallone: “Roma

era una città residenziale, con appena seicentomila abitanti e visitata

allora solo dai turisti.

Una città che non poteva offrire lavoro a nessuno”.

In definitiva, da allora in poi, il gioco costante al rilancio

dell’inurbamento romano ha determinato la scomparsa dell’unitarietà

cittadina, mancando, anche solo per ragioni temporali, la trasmissione

(e l’assimilazione) ereditaria e generazionale del suo carattere distintivo.

Anche nelle sue facies più pregiudicate ma giustificabili. Il

profilo della bugia (la bucia) o di una certa scaltrezza come vie di

sopravvivenza si è mutato in disegno di offesa, l’indolenza è stata

assimilata come faciloneria, la diffidenza si è mischiata spesso con

l’intolleranza, l’arguzia è tracimata in volgarità. Sordi (a dispetto

anche della non linearità) attraversa le due fasi della città, a volte limitandosi

a riverberarle, altre a sottolinearne l’estremità problematica,

altre ancora a trasfigurarle. E sono queste ultime, come è ovvio,

le interpretazioni più riuscite.

Ancora rispetto alla romanità ha scritto Fofi di Sordi: “Sordi è

sempre prosastico, non è mai poetico. Non allude, dice. E non ha timore

di dire, perché questa spiccia maniera è quella del suo ambiente,

della sua cultura, perché è quella di Roma. Imparerà col tempo, e

più nella vita che nei film, l’altra maniera, ma forse non gli è mai

davvero appartenuta”. Ed è in questo potere/non potere altrimenti

che nasce la forte identità romana (ma non popolare di Sordi). E

scrivo “forte” intendendo universale quanto lo è non tanto, in verità,

la prosa ma certa poesia dialettale (in genere fortemente implicata

con la concretezza ma non per questo atterrata al dato immediato)

che trasfigura la territorialità facendoci percepire il senso di un universale

condivisibile. C’è da dire poi che questa di Sordi con Roma

è un’identità mai del tutto osmotica né biografica.

Come ha scritto,infatti, Masolino D’Amico (Persone speciali, Sellerio): “Se incarnò

sullo schermo il prototipo di un certo romano pigro, indolente, sensuale

e infingardo, nella vita, che per lui coincise al cento per cento

col lavoro, fu, al contrario instancabile”.

A dieci anni dalla morte di Alberto Sordi fare bilanci sembra ancora

prematuro. Anche solo per capire l’effettiva influenza profonda di

questo attore. Né è sufficiente notare, quasi come punto di partenza

più che di arrivo, quanto tutta la successiva comicità italiana sia debitrice

di questa bipartizione – fatta eccezione per l’asseverata tra-

dizione della slapstick comedy (Nichetti, Benigni e altri) – di genere:

il genere Sordi e il genere Totò. Due matrici da allora replicate con

scostamenti e sfumature dalla successiva Italia della risata “sicura”.

Ma sempre a partire da. Anche noi siamo partiti da Sordi, ritagliando

le immagini romane del suo cinema.

Questo è un libro più che su Sordi a Sordi. Un libro dedicato al suo

cinema a partire dagli sfondi.

Quando si guarda una fotografia c’è chi si attarda sull’espressione

del soggetto – ed è un bel vedere – ma alla fine tutti si finisce prima

o poi per guardare alle spalle e cercare di capire il contesto della

foto. Come se potesse offrire il necessario completamento di quell’istante

esatto in cui il dito schiaccia e tutto è deciso. Per sempre.