Erri De Luca e la fame a Roma

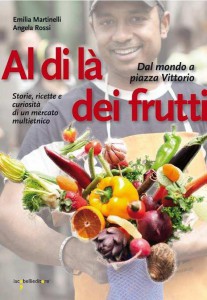

Ringraziamo l’editore Iacobelli per l’anticipazione offertaci da questo bel racconto di Erri De Luca. E per l’uso delle foto che lo illustrano. Entrambi tratti da “Al di là dei frutti. Dal mondo a piazza Vittorio. Storie, ricette e curiosità di un mercato multietnico” di Emilia Martinelli e Angela Rossi.

La città e la fame

di Erri De Luca

La fame fa vergogna e chi la patisce fa finta di no. Mi è capitato e me

la sono tenuta. E poi ero giovane, fa meno danno al corpo e meno

male al resto. Quando l’ho rivista negli altri, l’ho riconosciuta. Bisogna

avere l’occhio esercitato. La fame non è quella che si vede nei filmati,

i corpi scheletriti, i bambini con la pancia gonfia d’aria. Quella è persecuzione,

umanità schiacciata.

La fame è una bestia che isola in mezzo agli altri sazi. Si capisce

dagli occhi l’affamato, sono quelli dei cani rinchiusi nel canile. Guardano

agli altri le mani, sono lingue che cercano la briciola rimasta.

Il resto del corpo nasconde la fame, gli occhi non ce la fanno.

La sera viene umiliazione ma pure orgoglio: si passa davanti a

un’osteria senza voltarsi per guardare dentro. Oltrepassare tavole

imbandite con lo stomaco vuoto da qualche giorno, tirare dritto senza

neanche tapparsi il naso è un atto di amor proprio che sprigiona un

po’ di caloria, buona in inverno. Avevo fame a Roma, città raggiunta

da poco, indifferente ai randagi, tranne ai gatti. Non sapevo chiedere

e non ho imparato.

Un giorno di quel primo inverno da spaesato entrai in una manifestazione

dalle parti dell’università, piazzale delle Scienze. Ora ha

cambiato nome, porta quello dell’unico politico italiano morto

ammazzato, rarissimo destino.

Entrai nella manifestazione, c’erano studenti fuorisede, operai di

una fabbrica di pasta, ferrovieri. A quel tempo le categorie e le ragioni

si mettevano insieme. Ci fu uno scontro con i reparti della pubblica

sicurezza. A differenza del loro titolo, quei reparti si prestavano più

volentieri alla sicurezza di qualche interesse privato, invece che pubblico.

Lo scontro mi sospese la fame e finì in pareggio. La manifestazione

non riuscì nell’intento di raggiungere il centro, ma neanche fu dispersa.

Rimase intorno all’università. A mezzogiorno stava ancora là.

Gli studenti fuori sede proposero di andare tutti alla mensa universitaria.

Quel giorno si mangiò gratis grazie all’accoglienza e alla

solidarietà degli addetti a quel servizio. Quel giorno mangiai quello

che non mi capitava di mettere insieme in una settimana. Poi successe

il contagio: quella mensa aperta a tutti in un giorno di lotta, restò

aperta. In un’assemblea i lavoratori imposero di non discriminare tra

chi era studente e chi no. All’ingresso non si doveva controllare più

il tesserino. Così finì il mio tirocinio di affamato, da un giorno all’altro.

Succede da sera a mattina quello che non succede in dieci anni. Il

tempo allora si spostava a scatti. Quel giorno passando vicino alla donna

con gli occhi truccati non la desiderai.

Mi giravo in tasca i soldi che servivano a pagare il letto nella

camera vicina alla Stazione Termini, dove si dormiva in tre.

Il padrone di casa li voleva anticipati e faceva bene, perché veniva

tentazione di intaccarli per dare uno sfogo al sesso, che in certe ore

della gioventù coincide con se stesso. Guardavo le donne che vendevano

la loro compagnia. Mi ero fissato con una, la guardavo, lei pure,

ma sapeva a vista che ero vuoto in tasca.

Così è successo che nel primo autunno/inverno a Roma la fame

aveva gli occhi truccati di quella donna. Forse era una ragazza, ma a

me sembrava donna da marito. La fame ingrandisce. Quella dello stomaco

si alleò con quella di più giù, e tutt’e due erano lei che saliva

in camera con chi metteva mano al portafoglio. Forse anche lei chiedeva

anticipato. Le donne hanno l’istinto di andare con i sazi.

Non l’ho avvicinata, non sapevo chiedere.

Non provo gratitudine per quella mensa universitaria, adesso e

neanche allora. Erano tempi politici dal basso, facevano cambiare le

cose materiali mettendo insieme persone sconosciute ma concordi,

e puntuali meglio di un appuntamento. Un ragazzo schizzato fuori

dal suo posto di origine poteva essere nutrito da una folla compatta.

Capivo che la politica era una strada camminata al centro. Entrare in

quella politica era scendere un gradino di marciapiede e unirsi a una

corrente. Condividere una lotta sospende le cerimonie grazieprego,

in entrata e in uscita.

Quel ragazzo vedeva il mondo muoversi e cambiare i rapporti di

forza tra potenti e deboli, dal Vietnam a via De Lollis, da una lotta di

liberazione fino all’ingresso di una mensa in cui poteva entrare senza

tessera. Vedere il mondo rigirarsi, scrollarsi schiavitù e sottomissioni,

fa bene alla salute di una gioventù. Anche sfamarsi era stato un atto

politico. Anche l’amore: nella corrente che gridava a ritmo di sillabe

in rivolta, ci si prendeva per mano. Le ragazze non si truccavano gli

occhi. Non era pratico il rimmel con i lacrimogeni.

Per la sete invece l’urgenza è tutt’altra, la privazione è intrattabile.

L’acqua è fabbisogno affine all’aria. Ho provato riconoscenza definitiva

per chi mi ha dissetato. È successo in montagna, durante una scalata

lunga un giorno.

Affrontavo una parete a nord, cordata a due. Le pareti a nord sono

in ombra nel nostro emisfero, sono più fredde.

Avevo con me una borraccia d’acqua. Metà se n’è versata nello

zaino, colpa mia, metà l’ho bevuta durante le prime ore di scalata.

Quella parete era a nordest, dunque esposta al sole nelle prime ore

del mattino, quelle nostre. Il termine della scalata non coincideva con

la cima, per raggiungerla ci voleva un’altra ora. Finita la borraccia soffrivo

la sete. La parete era completamente asciutta, mettevo le labbra

sulla roccia dove trasudava il residuo umido. Non bastava. Avevo giustamente

rinunciato a orinare, lo stimolo era finito, il corpo si era

ripreso il liquido della vescica.

Durante le altre lunghe ore di discesa la sete mi ossessionava. Mi

infuriavo per ogni goccia di sudore che continuava a scorrere. Arrivato

a un punto di confusione mi sono fermato. Il compagno di cordata,

di specie cammelliera, era abituato a non bere e a non sudare. Lo credevo

capace di assorbire acqua dall’aria. Del resto i pesci assorbono

ossigeno dall’acqua. «Ma i pesci bevono?»: quando vengono in mente

simili domande in un giorno di sforzi a esaurimento, significa che la

testa se ne sta andando. Quando le pronunci all’improvviso seduto in

mezzo a una parete sterminata, la testa se n’è andata ufficialmente per

i fatti suoi.

Il compagno ha capito. Dallo zaino cava una borraccia quasi vuota,

me la offre. Mi sono vergognato di accettarla ma l’ho presa. La sete,

diversa dalla fame, non consente amor proprio. Ho succhiato quell’acqua

rigirandola dentro la bocca, sotto le gengive. A piccoli ingoi

ho svuotato il fondo. Si è snebbiata la testa. Ho pronunciato un grazie

lento, sillabato, da straniero.

Si dicono molti grazie di buona educazione, pochi di gratitudine

pura. Quando succede il grazie di un soccorso, uno si accorge di pronunciarlo

devotamente, con buffa solennità.

«Se avete fame, guardate lontano», cantavo con mio padre «Monte

Canino», canzone alpina della prima guerra. C’era rimedio alla fame,

si poteva governarla guardando lontano.

Come il mal di mare, la fame si ammansiva col respiro profondo

di chi mette a fuoco l’orizzonte.

Il verso seguente cantava: «Se avete sete, la tazza alla mano, che

vi disseta la neve ci sarà». Contro la sete non c’erano espedienti. Bisognava

bere e andava bene pure una gavetta di neve da sciogliere in

bocca. La fame è stata un brontolio di viscere e il desiderio di abbracciare

la vistosa in offerta alla Stazione. Mi riusciva di darmi le pazienze

utili a non chiedere. La sete no, perciò per me somiglia a quella folla

in piazza, che aveva smesso di tenersi le mancanze, di starsene docile

al comando.